info@nichigetu-do.com

TEL&FAX:03-3400-0327

new arrival

22/07/15 金 イザドラ・ダンカンをめぐる美しい書物 / 江戸末期・人形と玩具の貼交帖

■荒天続きは何も東京の空模様に限ったことではなく、スランプを抱えたまま参戦した市場でも猛烈な勢いの荒天に見舞われ、仕入れたかったあれもこれもあともう一歩のところで悉くもっていかれた結果、威風堂々たる品物などひとつもなく、ごくごく地味な新着品の入荷となりました。地味ですがなかなか面白い(はず)の新着品から。

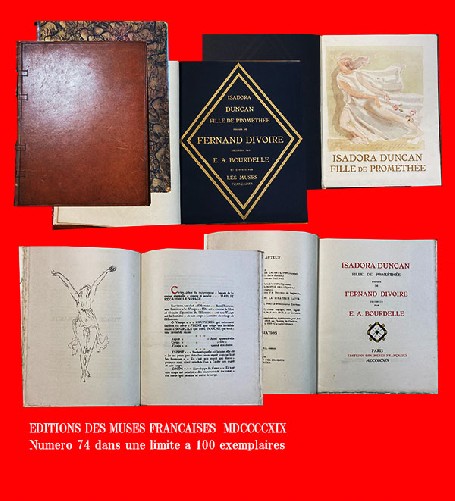

1点目はイザドラ・ダンカンの栄光を伝える美しい出版物といわれる『ISADORA DUNCAN FILLE DE PROMETHEE(イザドラ・ダンカン-プロメテウスの娘)』。

モダン・ダンスの母とも称されるイザドラ・ダンカンについてはもちろん知っていましたが、しかし、このような本が出版されていたことは全く知りませんでした。

元装は仮綴じ本で、ダストジャケットが付いて完本。1919年に限定100部が刊行されました。なるほど、100年前の100部本となると、目にする機会がほとんどないのも いたし方ありません。ノンブルは手書きでもスタンプでもなく、ご丁寧に活版印刷の版に組まれて刷られたもので、当書は74番となっています。

画像では分かりにくいかも知れませんが、茶系の染紙を使った函に、表紙に飴色の革、(画像には入れていませんが)見返しに茶・緑・濃紺を使ったマーブル紙を使った本体という、フランスの書物文化に則ったルリユール本に仕立てられています。

装挿画5点はロダンの高弟にしてイザドラ・ダンカンをミューズとして崇めた彫刻家アントワーヌ・ブールデル(Antoine Bourdelle)によるもの。5点の内、表紙と裏表紙を飾る装画2点は手彩色が施されています。本文扉裏に置かれた残る3点はモノクロのスケッチでイザドラの象徴的なポーズを描いたもの。肉体とその動きをマッスとボリュームとしてとらえた彫刻家らしい表現です。

著者であるフェルナンド・ディヴォワール(Fernand Divoire)は詩人で評論家。第一次世界大戦前には一時、前衛芸術に接近したとも云われるディヴォワールについては、フランス語のwikiでとくにイザドラ・ダンカンと彼の芸術との関係について詳細な記述がみられますが、deepl先生に翻訳してもらったもののその内容は - フランス語でよくある原文があまりに文学的なために翻訳が困難になるというあれなのか? - 到底読み解くことができません。

ただ、章頭文字に赤を使い、小さな金の四角形によって区切られた文字組は非常に美しく印象的でなのですが、画像では全く伝わらないのが残念。ご興味ある方は是非店頭でご覧下さい。

さて、いま手元にあるこの美しい本には謎がひとつついてきました。巻末に綴じ込まれている、本文とは異なるページレイアウトによる4P分というのがそれ。出版見本とみるのが妥当な気はしますが、限定本にはスイーツ付きやら署名入や肉筆画入りやら何があるやら分かりません。ここは断定はしないでおくべきでしょうね。

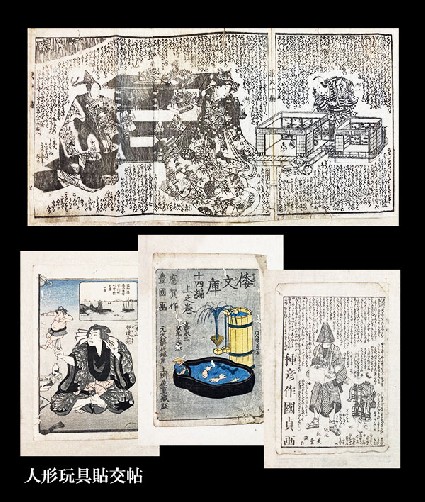

■小店店主の好きな貼交帖ですが、これは珍しい和本からの貼交ぜ。しかも、単に素敵なページをとったものではなく、よおーーーーーーく見ると必ず「人形や玩具がどこかに描かれていること」が地味だけれど とても面白いテーマとなっているという珍しい貼交帖です。

頁を抜いた元の版本はおおむね19世紀はじめから19世紀半ば、つまり江戸時代末の頃の発行ですが、刷の状態の良いものが多いのもこの貼交帖の特徴。

何より面白いのはやはり描かれている人形や玩具で、ドールハウスの日本版だとか、からくり人形を遣う大道芸人、動く相撲取り人形、煩悩の犬張子(!)など初めてみた・知ったもの多数。

実は店にはいま大量の郷土玩具も入荷しており、8月には日月堂の夏休み企画として一挙に店頭でお披露目の予定です。

この貼交帖、綴じ紐がすでに切れていてページがばらけはじめているため、この企画に合わせてページ売りに変更する可能性があります。

■郷土玩具に加えてもうひとつ、ただいま児童画もダンボール小ひと箱分がまとまって入荷。これがまた上手で。こちらも日月堂の夏休み企画にあわせてご紹介・販売の予定です。

■今週の斜め読みから。

一度でも権力の座に坐ったことのある人物は、死してなお、不断の批評と批判を受け続けることを引き受けなければなりません。

例えば「こうした批判」をみるにつけ

「こうした経緯」を知るにつけ、

国葬などと簡単単純に決めてしまえるものなのか甚だ疑問に思います。

…と同様に思う方には「こちら」も。

そういえば、あの方をいまも評価するのがロシアとインドのいまのトップと香港のいまのメディアとトランプなのだそうで。同じあ〇の …… ?

22/07/02 土 今年もタナバタのシーズン/新着品はアメリカで紹介された前衛とミシマと闘ったアングラについて

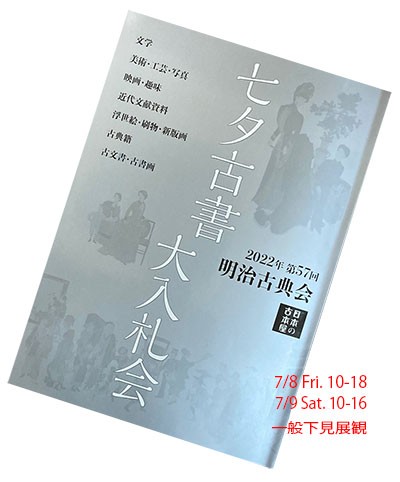

■先ずは来週の営業日程のお知らせから。毎年恒例の「明治古典会 七夕古書大入札会」が7月8日(金)より3日間にわたり開催されます。このため、7月9日(土)は店は臨時休業とさせていただきます。来週の店の営業日は7月5日(火)・7日(木)の両日それぞれ12時より19時とさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

■「明治古典会 七夕古書大入札会」について少しだけ。普段は古書組合加盟業者しか入れない入札会場を広く一般に公開し、ご購入を希望されるお客様のご希望にあわせ、古書業者が代理入札するというもの。

出品商品は右のサイトで全点公開されています。→ こちら!

最低入札価格10万円からというディープな古書の世界にご興味をお持ちの方は是非ご高覧下さい。

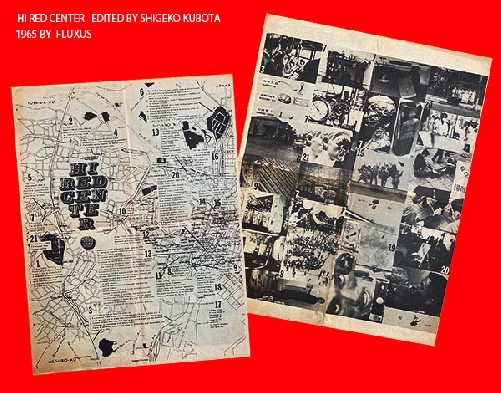

■今週の新着品1点目は久しぶりのハイレッド・センター関係にして久保田成子関係のエフェメラ。

半年前に東京都現代美術館で開催された「久保田成子展 Viva Video!」の図録の表記に従えば「ハイレッド・センター:イヴェント集」。現品にもクレジットされていますが、1965年、久保田成子の編集により発行されたもので、図録によれば制作はジョージ・マチューナス。

久保田成子の渡米は1964年。久保田がアーティストとして生きていこうと決心し、そのために選んだ土地がニューヨークであり、ニューヨークで久保田と、久保田とともに渡米した塩見允枝子とを温かく迎えたのが、フルクサスを率いるジョージ・マチューナスでした。

久保田は1963年に初めて「読売アンデパンダン」に作品を出品。同じ年、内科画廊で初個展を開くなど、前衛芸術に傾倒していった東京時代に親交を深めたと云われるハイレッド・センターの資料をニューヨークに持参。それらの資料をもとに、製作されたのがこの「イヴェント集」です。

前掲の図録によれば、こうした活動を通じて久保田は「東京とニューヨークの前衛の橋渡し役ともなった」と云います。

高松次郎、赤瀬川原平、中西夏之=ハイ・レッド・センターの3人が「ハイレッド・センター」を結成したのも久保田が東京で活動を始めたのと同じ1963年。

「ハイレッド・センター:イヴェント集」はA2より多少小さいサイズのザラ紙を使い、両面印刷。片面には、1962年に始まる彼らの活動を、東京の中心部の地図の上に位置付けながら概要を記し、21件のイヴェントをポインティングしています。

裏側には、それぞれの活動を記録した写真30カットで構成されており、高松、赤瀬川、中西の他に、KAZAKURA(風倉匠)のクレジットが認められます。

さてこのエフェメラ、何のためにつくられ、どうつかわれたのか?という疑問が残ります。

こ点については、ハイレッド・センターを世界にひろめようとしたマチューナスが赤瀬川の「梱包」シリーズ作品に倣い、ボールを包む梱包作品ための紙としてつくったという説があります。但し、その製作年は1969年。いますぐ確認できるのは地図を印刷した片面のみ。

1969年に年記を差し替え片面のみ印刷した再版が存在するのか、1965年に制作された「イヴェント集」のデッドストックが使われたのか、いまのところよく分からないままです。

7月に入る前からの異様な暑さも悩ましいものですが、フルクサス関係の印刷物に常にまといつくこうしたモヤモヤもまたなかなか悩ましいものではあります。

■あくたまさひこ。芥正彦。この名前、どこかで聞いたような見たような、と云う方は、映画館かNetflixで最近「三島由紀夫vs東大全共闘〜50年目の真実〜」をご覧になったはず。1969年、東大駒場キャンパスで開催された討論会で、東大の代表する論客のひとりとして登場。みるものにとりわけ強い印象を残した人物です。

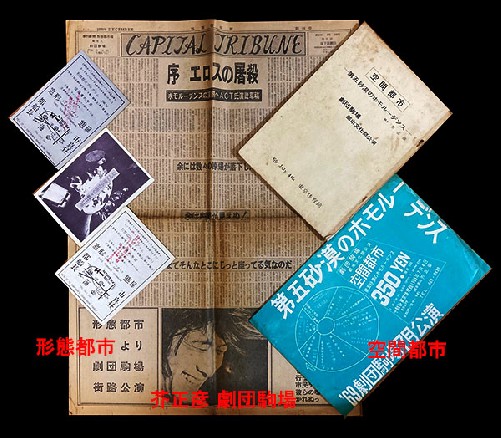

討論会は1969年5月のことでしたが、それから約二ヶ月後に芥が代表をつとめた劇団駒場による「都市文化祭公演 空間都市-第五砂漠のホモルーデンス」の公演台本とチラシ、翌70年の公演「形態都市」のプログラム(株式会社地下演劇社」のスタンプ有!)3点と「季刊新聞 形態都市報」創刊号が入荷しました。

「空間都市」は東京体育館、「形態都市」は四谷・離宮ハイムが会場。脚本は当然とはいえ、新聞についても芥の言説で埋め尽くされている感があります。

同じ東大駒場で野田秀樹が「夢の遊民社」を結成したのはいつかと調べてみると1976年のこと。芥の都市シリーズとはたった7年ほどしか開きがないのには不意をつかれました。

アンターグラウンド=カウンターカルチャーとサブカルチャーとの分水嶺はもしかしたら1970年代半ば頃?

■選挙が近づいてきました。小店店主はタナバタのため不在者投票に行ってきます。投票の参考になりそうな情報をいくつか。

これは具体的で実用的なヤシノミ作戦については「こちら」を。

軍事費を増額する政策について考えるには「こちら」を

こういう番組が増えてくれればいいのにと思った番組の内容は「こちら」

考えるヒントは他にもいっぱい! そして、先ずは「投票に行こう!」ですよええほんとにもう。

22/06/25 土 百貨店の包装紙と百貨店前ストリートでの暗黒舞踏

■先週は週の後半から新潟出張~市場~カーゴ8台分仕分け~出品というスケジュールが続き、『少年ジャンプ』創刊号・美本1冊やSDガンダム未組立品美品の落札価格に仰天しつつ(お買い上げ下さいましたこご同業のみなさま有難うございました)、店はほぼ休業状態となりましたが、今週より通常営業の店に戻りました。今週・来週はHPの更新も復活です。

久しくご無沙汰続きだった戦前の包装紙がいくらかまとまって入荷いたしました。なかなか筋の良いラインナップです。

「銀座 丸ビル 伊東屋」茶色と白の各1枚と小さい紙袋1点、「東京神田 三省堂」1枚、「東京市日本橋区 丸善株式会社」1枚、「合弁会社冨山房本店」1枚、「神田駿河台下 文房堂」1枚、「三越」4種10枚と小さい紙袋1点、「伊勢丹」2種3枚、「東京銀座 松屋」1枚と小さい紙袋1点、「マツサカヤ」4種7枚、その他「宮内省御用達 鳩居堂」「舶来美術品雑貨商 フタバ商店」「麻布天現寺橋際 街書店」「アルバム・文房具 神田 鶴屋」「日本諸名士肖像写真 亜細亜風物写真 機山閣書店」など。「機山閣書店」の包装紙には扱い商品が記載されているのですが、これがなかなか興味深くて…といったあたりは店頭でご覧いただくとして、本日の画像に選んだのは日本橋にあった百貨店「白木屋」の包装紙。入荷したの包装紙4種5枚と小さい紙袋1点で画像は重複分1点をのぞいたもの。

包装紙はゼロ年代には扱い初めていたように思うのですが、長年みてきた包装紙でも個人的な好みで一二を争うのが幾何学的描線で構成された白木屋の包装紙(画像中にあるオレンジとブルーの2種類)です。

日本橋にあった百貨店・白木屋といえば、キモノの下に下着をつけていなかったばかりにビルから飛び降りることができなかった女性ちが焼死したというエピソードで知られますが、その時焼けた建物というのが、いまもモダニズム建築の代表作として知られる石本喜久治設計の近代ビル。包装紙のなかにも建物の外観が描かれていますが、そうした部分ではなく、むしろこの包装紙全体が、モダニズム建築の設計図にも似た、象徴的なデザインとなっています。

石本の設計による白木屋の竣工は第一期が1928(昭和3)年、第二期が1931(昭和6)年。そして、その印象的なファサードから炎と黒煙が噴き出すことになる火災は第二期竣工の翌1932年のこと。従って、この包装紙が使われていた期間は短ければ1年弱、長くてせいぜい3年ほどのことになります。

設計を手掛けることになった石本喜久治は「分離派建築建築会」を立ち上げたモダン建築の旗手。私邸設計ではカーテンやカーペットのデザインまで手掛けた例もあり、或いはこの包装紙をデザインしたのも石本だったのかも知れません。少なくとも「モダニズムを代表する包装紙」のひとつである。と、小店店主、ひとりで力説しておりますがさて…。

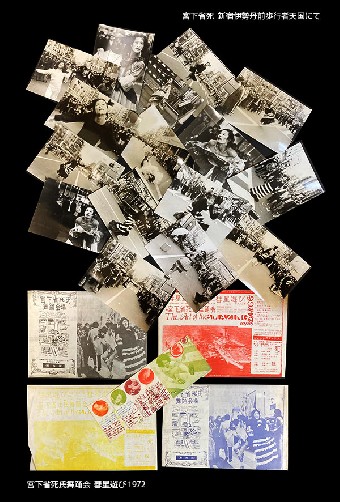

■今週入荷した包装紙の中には新宿伊勢丹のものもありましたが、戦後の高度成長期を迎えた時代の伊勢丹前の交差点から、いまABCマートのあたりまでの歩行者天国で繰り広げられた宮下省死の暗黒舞踏の写真がまとまって入荷しました。

新宿で歩行者天国がスタートしたのが1970(昭和45)年。今回入荷した写真と一緒に出てきた公演のチラシ『宮下省死氏舞踊会 彗星遊び』が1972(昭和47)年。パフォーマンスが行われたのは1970年代初めの頃のものとみてよさそうです。

ちなみに、チラシの表記「舞踊会」は元ママ。「舞踏」としていないのがちょっと不思議ですが、宮下が、土方巽が命名した鼠派演踏鑑を旗揚げしたのが1975年だったことと関係しているのかも知れません。

実のところ、小店店主にとって、もっとも難解でなかなか理解できないのが暗黒舞踏という分野。この写真を買う気になったのは、宮下の動きと表情を濃やかにすくい上げているのはもちろんのこと、70年代初頭の新宿という劇的な、非日常の都市の空気を細部まで写しとっているようにみえたからでした。

歩行者天国の道沿いにはまだ三越があり、ビル袖にはいまはもうない鈴屋の看板が掲げられ、休日の若者やカップル、家族連れがパフォーマンスを取り囲むその風景は、小店店主がまだ小学生だった頃にながめていた新宿の姿そのものであり、或いはこの群衆のなかに50年前の自分と家族が写っているのではないかという気がしてきます。

宮下の衣裳から、2回のパフォーマンスを撮影した2Lサイズのモノクロ写真124枚に、1972年に千代田会館で開催された「宮下省死氏舞踊会 彗星遊び」の色違いのちらし4枚、チケット1枚をつけた一括での販売を予定しております(チケットの雑駁なコラージュに時代を感じます)。

尚、「舞踊会」には「吹奏 阿部薫」とのクレジットあり。もちろんあの伝説のサックスプレイヤーその人。

■今週の斜め読みから。選挙の前に考えておきましょう。

賃金と物価について端的に → こちらへ。

新しい精神をもって世界を変えたまえ! → こちらへ。